Der holländische IM Willy Hendriks hat unter dem (etwas irreführenden) Titel “Move first, think later” ein Buch veröffentlicht, das geeignet ist, größeres Aufsehen zu erregen. Bisher scheint sich das Echo in Grenzen zu halten, aber das könnte sich ändern, nachdem das Buch kürzlich einen der begehrtesten Preise gewonnen hat, nämlich die Auszeichnung zum Schachbuch des Jahres durch den englischen Schachverband (u.a. vor dem absoluten Klassiker “Garry Kasparov on Garry Kasparov”!). Aus meiner Sicht handelt es sich um eines der geistreichsten Schachbücher, die ich je gelesen habe, so dass ich beschlossen habe, eine Art Rezension zu schreibe, vermischt mit ein paar eigenen Gedanken (ich bitte um Nachsicht, dass die Trennung nicht immer sehr eindeutig ist). Vorwarnung: Der folgende Artikel ist keine leichte Kost. Wer hier nur lustige Kombis sehen will und Niveau für eine Hautcreme hält, wird nicht bedient. Ein bisschen Schach wird aber auch gezeigt.

Willy Hendriks, Jahrgang 1966, hat einen Uni-Abschluss in Philosophie, verdient seine Brötchen aber mit Schach (was wohl immer noch leichter ist als mit Philosophie). Er ist nicht nur ein starker Spieler, sondern auch seit mehr als 25 Jahren als Trainer tätig. Für sein Buch hat er sich die fundamentalsten aller Themen herausgesucht, also z.B.: Wie denkt eigentlich ein Schachspieler? Was unterscheidet einen guten Spieler von einem schlechten? Wie muss man trainieren, um besser zu werden? Welche Rolle spielt Talent?

Zur Beantwortung dieser Fragen greift der Autor nicht nur auf seine Trainererfahrungen zurück, sondern setzt sich auch intensiv mit den neuesten Erkenntnissen der Psychologie und der Hirnforschung auseinander. Seine Schlussfolgerungen sind oft verblüffend, teilweise sogar geradezu revolutionär. Um es vorwegzunehmen: Im Grunde stellt Hendriks die komplette Schachdidaktik, wie sie sich über viele Jahrzehnte eingeschliffen hat, in Frage.

Ganz neu sind Hendriks’ Thesen eigentlich nicht. Das erste Buchkapitel (“First move, then plan, then judge”), das bereits seine wesentlichen Grundgedanken enthält, wurde in fast identischer Form schon 2008 in einer holländischen Schachzeitschrift und kurz darauf im Trainerhandbuch “The Chess Instructor 2009” veröffentlicht. Richtig viel Beachtung scheint dem Artikel seinerzeit nicht geschenkt worden zu sein, vielleicht weil der argumentative Unterbau weitgehend fehlte. Oder auch nach dem Motto “es kann nicht sein, was nicht sein darf” (Galilei lässt grüßen). Mir scheint es jedenfalls sinnvoll, zunächst ein wenig auf ebendiesen wissenschaftlichen Unterbau einzugehen, damit man die Thesen besser versteht (hierbei weiche ich von der m.E. etwas chaotischen Systematik des Buches ab).

Das menschliche Gehirn ist (auch wenn man es bei manchen Leuten kaum glauben mag) ein unvorstellbar komplexes Gebilde. Es besteht aus Abermilliarden von Neuronen, die über winzige elektrische Ströme und chemische Botenstoffe ständig miteinander kommunizieren. Selbst die einfachsten Vorgänge sind das Ergebnis einer Vielzahl kleinster Operationen, die in rasender Geschwindigkeit durchgeführt werden und im Einzelnen gar nicht nachvollziehbar sind. Das fundamentale Problem ist, wie Hendriks schon im Vorwort andeutet, folgendes: Obwohl es sich um unser eigenes Gehirn handelt, haben wir keinen guten Zugang dazu. Wir können gewisse Effekte beschreiben, aber nicht feststellen, wie sie “wirklich” zustandekommen. An einem gewissen Punkt stoßen wir an die Grenzen unserer Sprache und unseres Verständnisses, so dass wir letztlich mit groben Vereinfachungen arbeiten müssen.

Offenkundig ist jedenfalls, dass ein großer Teil der Hirnaktivitäten überhaupt nicht an unser Bewusstsein dringt. Verschiedenste Körperfunktionen werden vollautomatisch gesteuert, ohne dass wir etwas davon mitbekommen, geschweige denn beeinflussen können. Wie aber sieht es mit unserer Verstandesleistung aus, der Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen? Auch insoweit ist heutzutage so gut wie unstreitig, dass wir bei weitem nicht so viel Kontrolle haben, wie wir gerne glauben wollen. Ein wesentlicher Teil unserer Entscheidungsprozesse (nur das genaue Ausmaß ist umstritten) spielt sich im Unbewussten ab. Was dort genau vor sich geht, wissen wir nicht (deswegen heißt es ja auch so). In der Fachwelt (Nachweise werden im Buch natürlich angegeben) setzt sich jedenfalls laut Hendriks zunehmend die Auffassung durch, dass die unbewussten Faktoren schwerer ins Gewicht fallen als die bewussten. Hierbei spielen mutmaßlich Emotionen, Triebe u.ä. eine große Rolle.

Nach einer ziemlich weitgehenden Ansicht, zu der auch Hendriks tendiert, gibt es so etwas wie eine “bewusste Entscheidung” im Grunde sogar überhaupt nicht. Zur Veranschaulichung wird im Buch der Vergleich zu einem Unternehmen gezogen: Unser Bewusstsein ist demnach so etwas wie der Pressesprecher der Firma. Er vertritt deren Positionen nach außen und begründet sie auch, hat die Entscheidungen aber nicht selber getroffen und hat auch keinen Einfluss darauf. Er kennt auch gar nicht die wahren Gründe der Entscheidungen, auch wenn er sich vielleicht einbildet, es zu tun. Im Zweifel bastelt er sich einfach eine rational klingende Erklärung und glaubt häufig selbst daran.

Eine gemäßigtere Ansicht würde eher die Parallele zum Vorstandsvorsitzenden ziehen: Dieser hat zwar keinen direkten Einfluss auf alle Vorgänge im Unternehmen, vieles läuft ohne sein Wissen ab, aber er trifft doch zumindest die grundlegenden Entscheidungen und ist verantwortlich für das große Ganze.

Welcher Theorie man auch folgt: Der Mensch ist jedenfalls kein besonders rational handelndes Wesen. Daran ändert sich auch nichts, wenn er Schach spielt. Es mag seltsam klingen, aber Schachspielen ist ein ziemlich irrationaler Vorgang, der nur sehr begrenzt über bewusste Denkschemata o.ä. zu kontrollieren ist. Erstaunlich ist, dass die allerwenigsten Spieler, Trainer und Autoren diese Erkenntnis bislang berücksichtigt haben. Wir (Amateur-)Spieler werden vollgedröhnt mit allen möglichen (alt)klugen Ratschlägen, Weisheiten und Leitlinien, deren Wirksamkeit natürlich immer mit passenden Beispielen “bewiesen” wird. Und wir lechzen ja auch nach derartiger “Erleuchtung”, wir warten auf die zauberhafte Erklärung, wie “man” richtig denkt, wie “man” bestimmte Stellungen spielt, wir glauben an gewisse “Geheimnisse”, die wir den Großmeistern irgendwie entreißen müssen… Aber gibt es so etwas wirklich? Ist jemals irgendwer durch solche Ratschläge besser geworden?

Nehmen wir uns die wichtigste Empfehlung vor, nämlich betreffend des “richtigen” Denkprozesses (damit sind wir nun beim bereits erwähnten ersten Kapitel). Wie findet man eigentlich gute Züge? Praktisch alle Bücher predigen dasselbe: Zunächst ist die Stellung sorgfältig zu bewerten, und zwar anhand bestimmter Kriterien (Materialverhältnis, Königssicherheit, Bauernstruktur usw.). Je nach Einschätzung der Lage entwickelt man dann einen Plan, was man in den nächsten Zügen erreichen will. Als nächstes kommt die Umsetzung des Plans: Welche konkreten Züge sind dafür geeignet? Damit sind wir bei den sog. Kandidatenzügen, die man der Reihe nach sorgfältig durchrechnet und miteinander vergleicht. Und am Ende des ganzen Prozederes kommt dann praktisch zwangsläufig der richtige Zug heraus! Oder etwa nicht??

Die o.g. Methode klingt zunächst sehr einleuchtend und ich muss gestehen, dass ich selber lange Zeit felsenfest von ihr überzeugt war. Auch Hendriks glaubte einst daran, aber heute ist er sich vollkommen sicher: “this is nonsense.” Wenn man es genau betrachtet, denkt in Wirklichkeit kein Mensch so, auch nicht die Großmeister, die es in schlauen Büchern propagieren. Es gibt hierzu mittlerweile einige wissenschaftliche Untersuchungen, aber jeder Leser kann sich auch selber ganz ehrlich die Frage beantworten, ob er so denkt bzw. überhaupt denken kann, wie es die Literatur predigt. Die Antwort dürfte negativ sein. Es fragt sich sogar, ob es nicht genau umgekehrt ist, d.h.: Zuerst hält man nach effektiven Zügen Ausschau und erst wenn man festgestellt hat, ob es welche gibt, bewertet man die Stellung entsprechend. Dies wäre laut Hendriks allerdings auch wieder übertrieben (insoweit ist auch die besagte Überschrift des ersten Kapitels irreführend). Seiner Meinung nach ist es so, dass es gar keine feste Reihenfolge gibt, sondern alles gleichzeitig passiert. Bewertungen und konkrete Züge sind ständig miteinander verknüpft. Sich zwanghaft eine Reihenfolge auferlegen zu wollen, ist demnach sinnlos und verschwendet nur Zeit.

Viele Schachtrainer unterliegen einer fatalen Illusion: Sie erklären ausführlich die Merkmale von Stellungen, erteilen Ratschläge, formulieren allgemeine Prinzipien usw. Sie glauben, dass der Schüler in der Lage sein muss, in einer konkreten Stellung den besten Zug zu finden, wenn er konsequent diesen allgemeinen Leitlinien folgt. Dies ist ein Irrtum. Der Trainer kann selber nur deshalb alles so gut erklären, weil er den besten Zug bereits kennt. So herum ist es meistens ziemlich einfach! Zu jedem guten Zug kann man sich problemlos eine Erklärung basteln und “passende” schlaue Ratschläge formulieren. Der Trainer selbst hat den Zug aber wohl kaum gefunden, indem er irgendwelchen allgemeinen Prinzipien gefolgt ist. Schach ist ein konkretes Spiel und lässt sich nicht mit Allgemeinplätzen bewältigen. Wie greift man an? Wie verteidigt man sich? Wie spielt man diesen Stellungstyp, wie spielt man jenen? Auf all diese und ähnliche Fragen gibt es nur eine Antwort, die tatsächlich richtig ist: indem man gute Züge macht. Diese Antwort mag ein wenig enttäuschen, aber in dieser Hinsicht hat Hendriks mich überzeugt.

Nehmen wir nur als Bespiel einen sehr beliebten Ratschlag, dem sich Hendriks besonders ausführlich widmet: “Wenn der Gegner am Flügel angreift, sollte man im Zentrum kontern” (laut Silman eine der wertvollsten Regeln überhaupt). Kein Mensch scheint es je für nötig gehalten zu haben, diese Empfehlung wissenschaftlich zu prüfen. Hendriks hat dies wenigstens ansatzweise getan und 110 einschlägige Partien untersucht. Sein Ergebnis: Nur in zwei (!) Partien war der Gegenangriff im Zentrum eindeutig die beste Option. In den übrigen Fällen bewegte sich die Einschätzung von “halbwegs spielbar” über “schlecht” bis “unmöglich”. Und das soll also eine besonders wichtige Regel sein? Man könnte natürlich die Formulierung dahingehend etwas aufweichen, dass der Gegenangriff im Zentrum grundsätzlich wünschenswert ist, aber nur, “wenn es gut ist”. Damit ist aber eigentlich der Wert der Regel dahin, denn mit diesem Zusatz ist jede beliebige Regel gültig. In vielen Fällen kann es auch gut sein, erst einmal am selben Flügel dagegenzuhalten. Oder schnell am anderen Flügel anzugreifen. Oder einfach abzuwarten, weil sich der Gegner sowieso nur selber schwächt. Und damit haben wir schon alle legalen Möglichkeiten abgedeckt, sind also nicht schlauer als vorher.

Aber wie findet man denn nun tatsächlich gute Züge? Nach Hendriks ist Schach hauptsächlich eine Gedächtnisleistung. Gute Spieler haben einige riesige Zahl von Mustern aller Art im Kopf, also taktische Motive, typische positionelle Ideen usw. Diese Muster sind so sehr verinnerlicht, dass sie im passenden Moment unverzüglich, quasi automatisch abgerufen und miteinander verknüpft werden. Ein Großmeister erkennt daher sehr schnell (ohne besonderes Nachdenken!) die wesentlichen Merkmale einer Stellung und versteht, “worum es geht”. Ein guter Vergleich ist das Sprechen einer Sprache: Im Idealfall beherrscht man Wortschatz und Grammatik so gut, dass man sie mühelos anwendet, ohne sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. So verhält es sich normalerweise (außer vielleicht bei gewissen Fußballprofis) mit der Muttersprache. Auch hier ist es übrigens so, dass man die Sprache nicht anhand von irgendwelchen Regeln lernt, sondern man nimmt nach und nach die richtigen Muster in sich auf; man lernt, was man sagt und was nicht. So ähnlich sollte es auch mit Schach funktionieren: Man beschäftigt sich mit hochwertigem Material, man saugt alles nützliche Wissen in sich auf, man lernt, welche Dinge funktionieren und welche nicht. In der Partie setzt man dann die richtigen Bausteine wie Puzzleteile zusammen.

Die Fähigkeit hierzu ist unterschiedlich ausgeprägt. Und damit sind wir beim spannenden und immer wieder kontrovers diskutierten Thema “Talent”. Genau darauf läuft es nämlich hinaus: Talent ist laut Hendriks gerade diese Leichtigkeit, nützliche Muster aufzunehmen, dauerhaft zu speichern und im passenden Moment abzurufen. Wenn man es so definiert und sich außerdem das bisher Gesagte vor Augen hält, spielt Talent im Schach, anders als oft behauptet wird, eine gewaltige Rolle. Dies bedeutet keineswegs, dass intensives Training nicht auch wichtig wäre, ganz im Gegenteil. Das Training ist aber umso gewinnbringender, je mehr Talent man hat. Ohne Talent kann es sein, dass man viele Stunden mit Büchern und Computern herumsitzt, aber wenig Nutzen daraus zieht und womöglich sogar immer verwirrter wird, jedenfalls aber die wichtigen Dinge im Ernstfall nicht aufs Brett bringen kann. Talent in diesem Sinne ist – so jedenfalls Hendriks im Einklang mit der neueren Forschung – angeboren und hat etwas mit der Hirnstruktur zu tun, die man von der Natur mitbekommen hat. Somit ist also schon von Geburt an eine gewisse Grenze der erreichbaren Spielstärke vorgegeben. Dies ist vielleicht keine sehr ermutigende Botschaft, aber es hilft ja nichts, sich Illusionen hinzugeben. In gewisser Weise ist es vielleicht auch tröstlich zu wissen, dass man nicht daran “schuld” ist, nicht besser spielen zu können.

Es lässt sich schlussfolgern, dass Schach, der vermeintliche Denksport par excellence, eigentlich gar nicht so sehr viel mit “denken” zu tun hat, sondern mehr mit “sich erinnern” oder einfach “sehen”. Eine ähnliche These hat übrigens schon der schottische GM Jonathan Rowson vor einigen Jahren formuliert, als er in seinem Buch “Die sieben Todsünden im Schach” das “Denken” gleich als erste und schlimmste Todsünde nannte. Dies wird noch verständlicher, wenn man, wie Rowson erläutert, den Begriff “Todsünde” weniger in seiner religiösen Bedeutung als im Sinne von “Gefahrenquelle” versteht. Denken ist eine gefährliche Angelegenheit und führt häufig zu Fehlern. Je weniger man darauf angewiesen ist, umso besser. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie Magnus Carlsen einmal seine Entscheidungsprozesse zu beschreiben versuchte. Sinngemäß sagte er, dass er sich die richtigen Züge kaum jemals erarbeite, sondern einfach ein Gefühl dafür habe, was zu tun sei. Den Rest der Zeit verbringe er nur noch damit, seine Intuition zu überprüfen. Der systematische Ansatz aus den Lehrbüchern scheint eher eine Art Notlösung zu sein. Kramnik beschrieb es erst vor wenigen Tagen ungefähr so: Wenn ein (Weltklasse-)Spieler müde ist oder gerade wenig Selbstvertrauen hat, dann “fließen” ihm die Züge nicht mehr so zu wie gewohnt, er muss sozusagen (meine Formulierung) “in den Arbeitsmodus umschalten”. Gerade hier können aber, wie gesagt, viele Fehler passieren.

Weiterhin lässt sich folgern, dass Schach eigentlich ziemlich schwer zu lehren ist. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen: Genau genommen kann man es überhaupt nicht lehren, sondern nur lernen (dieser wichtige Grundgedanke gilt m.E. auch in anderen Bereichen; außerschachliche Literaturempfehlung hierzu: “Siddharta” von Hermann Hesse). Letztlich muss jeder Schüler auf seine individuelle Weise die besagten Muster in sich aufnehmen, was sehr stark mit eigenständigem Analysieren, Spielen und Ausprobieren verbunden ist. Der Trainer kann immerhin dahingehend sehr nützlich sein, dass er geeignetes Studienmaterial heraussucht und für Fragen zur Verfügung steht. Das selbstständige Denken ist und bleibt aber das A und O. Mir gefällt es übrigens gut, wie in “Move first, think later” die Übungsaufgaben präsentiert werden: Vor jedem Kapitel findet man die wichtigsten Stellungen, die in der Folge eine Rolle spielen. Es gibt allerdings keinerlei Hilfestellungen außer der Angabe, welcher Spieler am Zug ist. Drucktechnisch ist es so gelöst, dass der Leser noch keine Ahnung hat, worum es in dem Kapitel überhaupt geht. Man weiß auch nicht, nach welcher Art von Lösung man suchen soll, ob es um einen forcierten Gewinn geht, um die beste Chance in einer Verluststellung oder vielleicht einfach um einen brauchbaren Zug. Genau wie in einer richtigen Partie also! In den meisten anderen Büchern mit Übungsaufgaben weiß man hingegen ziemlich genau, wonach man suchen muss, was die Sache wesentlich erleichtert.

Das Buch hat insgesamt 27 Kapitel, die durchschnittlich jeweils knapp 10 Seiten lang sind. Es werden noch zahlreiche weitere interessante Themen behandelt, die ich hier gar nicht angesprochen habe. Ich stimme dem Autor nicht immer zu, aber seine Thesen sind stets von großer gedanklicher Frische. Hendriks ist ein gebildeter Mensch, der mir schon deshalb sympathisch ist, weil er den Mut zum Querdenken hat. Er hat keine Angst vor vermeintlichen Autoritäten und scheut sich nicht, althergebrachte Lehrmeinungen zu hinterfragen. Besonders der Amerikaner Jeremy Silman bekommt (m.E. zu Recht) sein Fett weg. Last but not least hat der Autor einen feinen Sinn für Humor, so dass sein Werk angenehm und flüssig zu lesen ist.

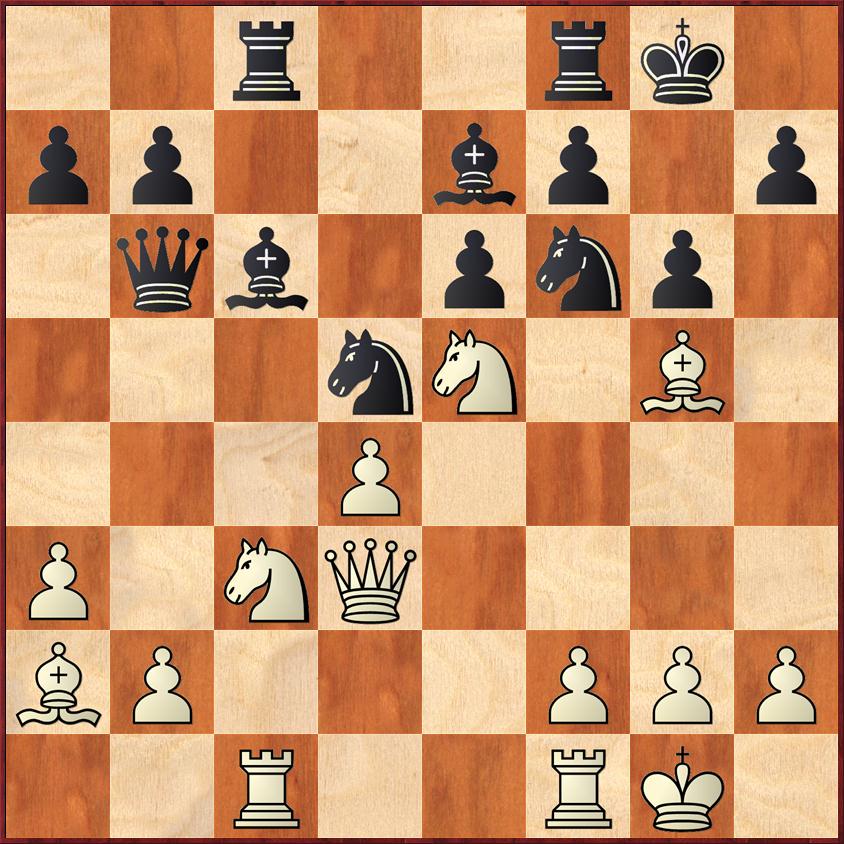

Meine Buchbesprechung ist schon recht lang geraten, aber ich möchte sie nicht abschließen, ohne wenigstens noch ein bisschen Schach zu zeigen. Sehr interessant fand ich u.a. die Bezugnahme auf den berühmten Test des Psychologen Adriaan de Groot, der die Denkprozesse von Spielern unterschiedlichster Stärke untersuchte. Seitdem sind etliche Jahrzehnte vergangen, aber die Studie hat nicht an Aktualität verloren und wird auch in anderen Büchern besprochen. Eine der vorgegebenen Stellungen war diese (Weiß am Zug):

Der Schlüsselzug ist hier 1.Lxd5!, wofür sich aber von den Nicht-Titelträgern keiner entschied. Entweder wurde dieser Zug gar nicht in Betracht gezogen bzw. ganz schnell verworfen (weil “man” “so etwas” “in solchen Stellungen” nicht spielt – wieder diese nur in die Irre führenden Allgemeinplätze!) oder aber, wenn er doch näher geprüft wurde, waren die weiteren Berechnungen falsch. Ein gutes Beispiel dafür, wie man im Dunkeln herumtappen kann, wenn man die relevanten Muster einfach nicht erkennt. Hingegen löste u.a. Max Euwe die Aufgabe völlig mühelos. Er erkannte auf Anhieb die in der Luft liegenden taktischen Motive (u.a. die Gabel auf d7), die Schwarz dazu zwingen, mit dem Bauern zurückzuschlagen. Damit entsteht bereits ein deutlicher positioneller Gewinn für Weiß, so dass man sich schon allein deswegen für 1.Lxd5 entscheiden kann (Ökonomie des meisterlichen Denkens!). Wenn man noch weiter rechnet, erkennt man außerdem, dass Schwarz nach 2.Df3 Dd8 3.Tce1 in eine hilflose Lage gerät, z.B. 3…Te8 4.Sxc6 Txc6 5.Txe7 Dxe7 6.Sxd5 mit Materialgewinn.

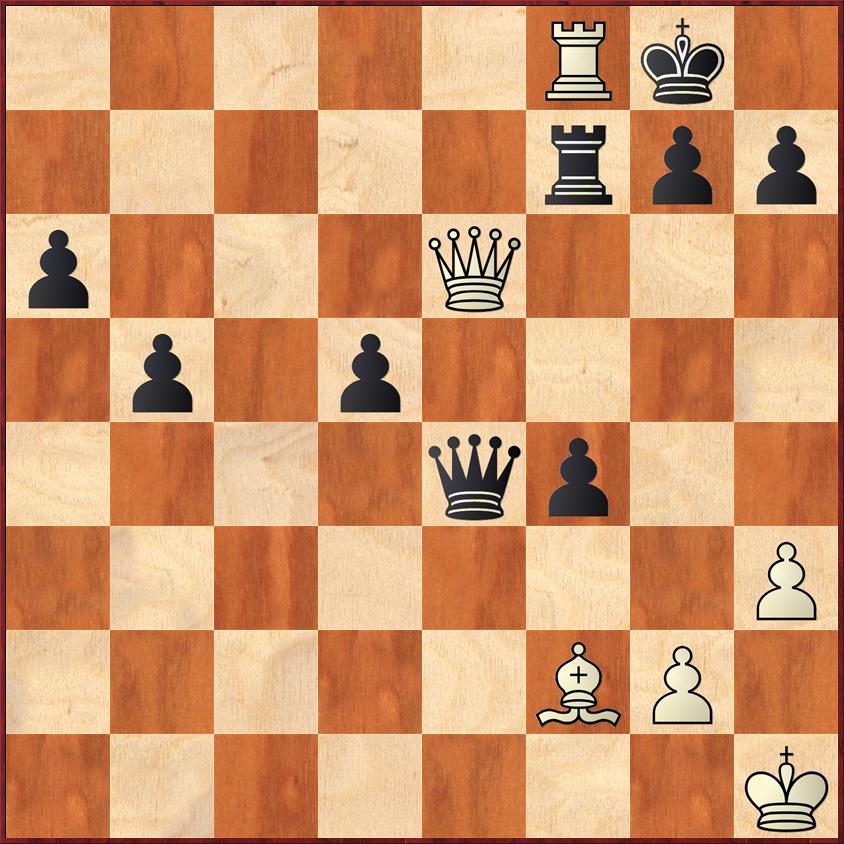

Zum Abschluss noch die witzigste Aufgabe des ganzen Buches. Aus naheliegenden Gründen ist es auch die einfachste. Trotzdem beging Schwarz in der Partie einen üblen Fehler (welchen?), was beweist, dass es nie zu spät ist, um fehlzugreifen…

So, hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich hier mal kommentiere. Zuerst zu der Aufgabe:

Schwarz hat ja jetzt keine große Wahl, Kxf8 sieht ziemlich erzwungen aus. Dann sieht es danach aus, dass Weiß mit Da8+ nicht groß weiterkommt, und nach Le7 muss Schwarz wohl Te7 ziehen, wonach es fraglich ist, ob die Mehrfigur zum Sieg ausreicht.

Lass mich raten, Schwarz hat hier aufgegeben?

Zur Buchbesprechung: Schön die wesentlichen Gedanken zusammengefasst, vielleicht sollte ich das Buch auch einmal lesen. Die moderne Hirnforschung hat ja bereits einige Dogmas umgestürzt.

Erst einmal scheint es offensichtlich zu sein, dass es im Schach durchaus Talentunterschiede gibt und dass diese sich, wie eigentlich in allen Bereichen des Denkens, in der Leichtigkeit des Lernens niederschlagen. Allerdings bestreite ich, dass Training so wenig Einfluss auf die Spielstärke hat, wie es mir nach dem Lesen der Rezension scheint. Schließlich kommen diese Muster, Erinnerungen usw. nicht von alleine. Den Aspekt erwähnst du zwar, aber meiner Meinung nach ist er sehr wichtig.

Ich habe bisher übrigens noch kein Buch gelesen, das fordert, dass diese Reihenfolge immer streng eingehalten werden muss (wobei Valeri Lilov in seinen Stunden ziemlich nahe daran kommt). Das Problem ist, meiner Meinung nach, dass bei vielen Spielen immer gewisse Bereiche (vor allem Evaluation, Kandidatenzüge sehen etc.) große Probleme haben, diesen Bereich nie gelernt haben und deswegen dort bewusstes Training brauchen.

Ansonsten kann ich nur sagen als jemand, der eigentlich komplett ohne Trainer Schach gelernt hat: Das wichtigste dabei ist wirklich das eigene Engagement, die eigene Entschlossenheit. Aber ist das irgendwo anders?

Zum Schluss noch ein Zitat von Aristoteles, entnommen aus meinem Übungsbuch für Quantenmechanik:

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”

In der Tat hat Schwarz in der Diagrammstellung aufgegeben, obwohl der einzige legale Zug nicht nur nicht verliert, sondern bei näherem Hinsehen sogar gewinnt! Du hast die Varianten ja im Prinzip schon angegeben, nur war die Bewertung etwas zu vorsichtig. Nach 1…Kxf8 2.Ld6+ Te7 (offenbar hat Schwarz einfach übersehen, dass dieser Zug möglich ist!) 3.Lxe7+ Ke8 muss Weiß die Damen tauschen, wonach das Endspiel mit vier Bauern für den Läufer für Schwarz gewonnen ist. Der weiße König steht zu weit weg.

Kurz noch mal zum Thema Talent/Training: Weder Hendriks noch ich sagen, dass Training keinen großen Einfluss auf die Spielstärke hat. Nein, ohne Fleiß kein Preis, das ist unstreitig. Von nichts kommt nichts. Allerdings gilt, um es prägnant auf den Punkt zu bringen: Training ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Eine schachlich untalentierte Pappnase wie ich trainiert z.B. auch regelmäßig, es nützt aber nichts. Stärkere Spieler wiederum unterliegen oft einem logischen Trugschluss: Sie haben im Laufe ihres Lebens hart trainiert und sind dadurch besser geworden. Deshalb glauben sie, das Training sei die alleinige oder jedenfalls überwiegende Ursache für ihren Erfolg. In Wirklichkeit (so jedenfalls die These) hat aber nur ihr großes Talent ihnen erlaubt, so großen Nutzen aus dem Training zu ziehen.

Es gibt zu diesem Thema übrigens (wie ich erst nach dem Verfassen des Artikels bemerkt habe) auch eine interessante Dissertation. Der Autor, selber Schachspieler, hat mit umfangreichen Tests nachgewiesen, dass starke Spieler beim Schach ganz andere Hirnregionen aktivieren als schwächere Spieler. Die Fähigkeit hierzu sei angeboren und könne nicht durch Training erlangt werden. Somit sei jedem Menschen von Geburt an eine gewisse Obergrenze der Spielstärke vorgegeben, die er maximal erreichen könne. Weiteres Training sei dann sinnlos.

Eine provokative These, die aber durchaus geeignet ist, Beobachtungen aus der Praxis zu erklären.

Nun hat auch Kultautor John Watson eine ausführliche Rezension verfasst:

http://theweekinchess.com/john-watson-reviews/john-watson-book-review-103-challenging-conventional-wisdom

Ich habe gerade seinen Kommentar überflogen, werde ihn mir mit etwas Zeit allerdings noch ausführlicher vornehmen. Da bin ich allerdings auf folgendes Zitat aus dem Buch gestoßen:

“Trainer: ‘You’ve had the chance to have a look at the position. What’s it about, what are the most important characteristics of this position? Paul, do you have an idea?’

Paul: ‘Uh, yes, I would play Rc6 and if he takes it I will have Nd5.’

Trainer: ‘Yes, you come up with moves right away. But let’s go back to the characteristics of the position, can you say something about them?’

Paul: ‘Well, uh, Rc6 threatens to take on d6, I don’t see what Black can do about it, if he takes, I take back and Nd5 is coming, what can he do then?’ ”

Das hat mich auch daran erinnert, warum man Schüler auffordert, in die Charakteristika der Stellung hineinzuschauen. Gerne wird einfach mal ein zufälliger Zug in die Runde geworfen in der Hoffnung, dass er bereits richtig ist. Ist in diesem Beispiel jetzt nicht so und ich glaube auch nicht, dass sich Hendriks damit zufrieden geben würde… aber ich stehe irgendwie so unter dem Eindruck seines Titels.

Ich frage mich gerade – wenn man intuitiv den richtigen Zug zieht, ohne alle Varianten berechnet zu haben (ich überseh immer mal einige, das merke ich beim Taktiktraining) – wäre ich damit zufrieden? Oder wenn man Varianten abbricht mit der Feststellung: “Das wird zu gefährlich für mich/für den Gegner”?

Kommt wohl darauf an, ob man damit üblicherweise richtig liegt oder nicht…

Nicht umsonst schrieb ich gleich im ersten Satz, dass der Buchtitel irreführend ist. Wahrscheinlich wollte der Verlag einen reißerischen Titel, aber dieser gibt nicht wirklich das wieder, was der Autor uns mitteilen will. Hendriks empfiehlt keineswegs, dass man nicht auf die Charakteristika der Stellung achten oder die Varianten nicht genau berechnen soll. Um Gottes Willen! Blöderweise unterliegt auch Watson diesem Missverständnis, obwohl er doch das Buch gelesen haben müsste. Dadurch wird seine Argumentation an manchen Stellen ziemlich albern.

Übrigens, wieso soll Tc6 in diesem Beispiel nicht richtig sein? Der Zug ist doch wunderbar und Schwarz hat danach sofort aufgegeben.

Habe ich gesagt, dass Tc6 nicht richtig ist? Das war falsch verstanden – er ist richtig und der Schüler hat ja auch eine Begründung geliefert und so gezeigt, dass er eben nicht nur den erstbesten Zug geraten hast. Es hat mich nur an diese Situationen erinnert.

Ah, ein Mistverständnis, tut mir leid. Der Satz war aber auch nicht ganz klar 😉

Nachdem ich gerade mal durchforstet habe, von wo eigentlich unsere Leser kommen, ist mir neben Schach-Welt (Glückwunsch zu der eigenen Kolumne) auch diese Seite aufgefallen:

http://www.movefirstthinklater.com/mftl.html

Da durchforstet aber jemand das Internet^^.

Pingback:Ein Jahr KöKi-Blog | Königskinder Hohentübingen

Hallo!

ich habe die Buchbesprechung mit einem inneren Lächeln gelesen. Es ist richtig, dass Menschen erst eine These aufstellen, um sie dann später zu beweisen. Ein erfahrener Spezialist in seinem Gebiet hat ein großes Volumen, aus dem er schöpfen kann, was Ihn allerdings auch einengt. Diese Mustererkennung findet selbstverständlich auch beim Schachspiel statt. Allerdings finde ich es fraglich, ob jemand in der Lage ist, festzustellen, ob seine oder die Leistungsgrenze eines anderen erreicht ist, wie man es aus des Bemerkung, ein weiteres Training ist nicht sinnvoll, entnehmen könnte. Es gibt durchaus den AHA-Effekt. Dieser Effekt tritt immer dann ein, wenn man einmal die Perspektive wechselt. Dieser Wechsel hat manchmal die kleinsten Auslöser und diese haben wiederum damit zu tun, wie der einzelne lernt. Genau deswegen verstehe ich nicht, warum Herr Silman zu recht sein Fett wegbekommt. Meinem Kind hat sein Buch gerade sehr geholfen seinen Horizont zu erweitern. Seine Bücher sind in einer sehr anschaulichen Sprache geschrieben, sehr bildhaft beschreiben sie wesentliche Dinge. Das ist ungewöhnlich, allerdings auch ein Perspektiv-Wechsel. Das Dokma des besten Lehrstils gibt es eben nicht. Genauso wie es immer wieder Neuerungen in der realen Welt gibt, die sich vorher niemand erträumt hätte. So wie uns die humanistische Lehre weiß machen will, dass man nur fleißig genug sein muß um vorran zu kommen, will uns die aktuelle Hirnforschung weiß machen, alles ist vorbestimmt. Nach meiner Erfahrung liegen die Dinge zwischen diesen Polen.

P.S. Ich bin kein Schachspieler beschäftige mich allerdings als Elternteil mit dieser für mich fremden Welt. Angeblich soll Schach ja das Denken fördern. Bei meinem Kind fördert es allerdings mehr dem Kampfeswillen und das Selbstvertrauen.

Lieber BlaBla,

wer hätte gedacht, dass nach zwei Jahren noch eine so ausführliche Reaktion zu meinem Artikel kommt? Vielen Dank für Ihre Gedanken und Anmerkungen. Übrigens, wenn Sie so großes Interesse am Thema haben, wundert es mich fast, dass Sie selber (noch) nicht Schach spielen. Sie sind jedenfalls herzlich eingeladen 🙂

Noch kurz zu Herrn Silman: Die Kritik bezieht sich auf gewisse allgemeine Ratschläge, die man in einigen seiner Bücher findet. Diese Ratschläge sind in der Praxis einfach nicht hilfreich, weil sie zu abstrakt sind und der Komplexität des Schachspiels nicht gerecht werden. Zum Teil widersprechen sie sich sogar gegenseitig. In der Tat findet man bei Silman zum Teil aber auch gutes Material, z.B. gibt es ein empfehlenswertes Endspielbuch von ihm. Welches Buch Ihr Kind hat, weiß ich nicht, aber wenn es damit Spaß und Erfolg hat, ist ja alles Ordnung.

Hallo!

netter Versuch, allerdings werde ich nicht mehr zum Schachspieler werden. Dafür ist die Spielwelt mit ihren 64 Feldern zu eng, der Aufwand, um mitspielen zu können, zu groß im Verhältnis.

Mein Kind arbeitet mit “Schach-mit-neuem-Schwung- Besser spielen durch das Verstehen von Ungleichgewichten”. Und Sie waren die erste Quelle, die ich gefunden habe, die sich negativ über den Author geäußert hat. Da frage ich dann schon mal nach um die Kritik einordnen zu können.

Sie sagen Silman sei zu abstrakt für das komplexe Spiel. Weiterhin würde er sich widersprechen. Diese Aussage stellt für mich einen Widerspruch dar: Wenn ich einen komplexen Sachverhalt beschreiben will, hat es sich bisher meist als hilfreich erwiesen das Thema zu abstrahieren. Weiterhin neigen komplexe Themen dazu nicht nur eine Wahrheit zu kennen. Es gibt meist mehrere nahezu gleichwertige Optimas.

Es würde mich freuen mehr daruber zu erfahren, was Sie an dem von Ihnen beschriebenen Buch gut und an Silman so negativ sehen. Vielleicht gibt es tatsächlich einen Grund, nicht mit dem abstrakten Begriff der Ungleichgewichte zu arbeiten.

Ich würde vorschlagen, dass Sie das Buch von Willy Hendriks einfach mal selber lesen (inzwischen auch auf Deutsch erhältlich). U.a. wird dort Silmans Lehre der Ungleichgewichte auf mehreren Seiten besprochen. Ich stimme Hendriks zu, kann hier aber nicht sein Buch abschreiben.

Kommentar #1

“Viele Schachtrainer unterliegen einer fatalen Illusion: Sie erklären ausführlich die Merkmale von Stellungen, erteilen Ratschläge, formulieren allgemeine Prinzipien usw. Sie glauben, dass der Schüler in der Lage sein muss, in einer konkreten Stellung den besten Zug zu finden, wenn er konsequent diesen allgemeinen Leitlinien folgt. Dies ist ein Irrtum. Der Trainer kann selber nur deshalb alles so gut erklären, weil er den besten Zug bereits kennt.”

Dass man etwas deshalb so gut erklären kann, weil man die Lösung bereits kennt, erinnert mich an zwei andere Dinge, und zwar an Börsenkurse und mathematische Beweise:

a) Börsenexperten können mit viel betriebswirtschaftlichem Fachwissen erklären, warum sich der Kurs der X-Aktie in der Vergangenheit soundso entwickelt hat. (Interessanter für den Laien wären allerdings “diejenigen Prognosen, die die Zukunft betreffen.”)

b) Die Lösung mathematischer Beweise an der Uni (z.B. in Analysis), an denen man als Student zu dritt oder viert stundenlang ergebnislos gerätselt hat. Der Übungsleiter demonstriert die Lösung an der Tafel, man schreibt sie ab, und wenn man sich zu Hause Mühe gibt, kann man den Lösungsverlauf immerhin nachvollziehen. Aber wie kommt man selbst darauf, einen solchen Beweis zu konstruieren?

Kommentar #2

“Denken ist eine gefährliche Angelegenheit und führt häufig zu Fehlern.

[…]

Kramnik beschrieb es erst vor wenigen Tagen ungefähr so: Wenn ein (Weltklasse-)Spieler müde ist oder gerade wenig Selbstvertrauen hat, dann „fließen“ ihm die Züge nicht mehr so zu wie gewohnt, er muss sozusagen (meine Formulierung) „in den Arbeitsmodus umschalten“. Gerade hier können aber, wie gesagt, viele Fehler passieren.”

*******

Es gilt hier auch der Ausspruch, dass langes Denken (> 20 Min.) bei einer Partie fast immer zu einem schlechten Zug führt. Der Spieler rechnet und rechnet und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. “Wer lange nichts findet, findet nichts.”

Im Umkehrschluss kann ich auch oft, wenn ich eine Partie nachspiele, erraten, für welchen Zug ein Spieler lange nachgedacht haben muss – nämlich für einen abstrus aussehenden Zug, auf den man in einer Schnell-oder Blitzpartie nicht kommen würde.

Kommentar #3

“Wie findet man eigentlich gute Züge? Praktisch alle Bücher predigen dasselbe: Zunächst ist die Stellung sorgfältig zu bewerten […] Je nach Einschätzung der Lage entwickelt man dann einen Plan […] Als nächstes kommt die Umsetzung des Plans: […] Damit sind wir bei den sog. Kandidatenzügen […] Und am Ende des ganzen Prozederes kommt dann praktisch zwangsläufig der richtige Zug heraus! Oder etwa nicht??

[…] ich muss gestehen, dass ich selber lange Zeit felsenfest von ihr überzeugt war. Auch Hendriks glaubte einst daran, aber heute ist er sich vollkommen sicher: „this is nonsense.“ Wenn man es genau betrachtet, denkt in Wirklichkeit kein Mensch so, auch nicht die Großmeister, die es in schlauen Büchern propagieren.”

*******

Das zu lesen war sehr interessant. Vor Jahrzehnten habe als Trainer meinen Schülern auch diese Vorgehensweise beigebracht, habe aber selbst diesen Zugfindungs-Algorithmus nie richtig angewandt.

Das “Tc6-Beispiel”, das hier nicht als Diagramm angegeben ist (aber an anderer Stelle zu finden war) triftt die Sache sehr gut.

Also: Erst einmal Stellungseinschätzung. Ok, Tc6 gewinnt. Schwarz kann aufgeben…

Wichtig ist natürlich noch das Ausrechnen, dass Tc6 auch in allen Varianten zum Erfolg führt sowie Tarraschs Tipp, nach einem möglichen noch besseren Zug Ausschau zu halten – aber das war’s dann auch schon.

Kommentar #4

“Nach einer ziemlich weitgehenden Ansicht, zu der auch Hendriks tendiert, gibt es so etwas wie eine „bewusste Entscheidung“ im Grunde sogar überhaupt nicht. […] Unser Bewusstsein ist demnach so etwas wie der Pressesprecher der Firma. Er vertritt deren Positionen nach außen und begründet sie auch, hat die Entscheidungen aber nicht selber getroffen und hat auch keinen Einfluss darauf. Er kennt auch gar nicht die wahren Gründe der Entscheidungen […] Im Zweifel bastelt er sich einfach eine rational klingende Erklärung und glaubt häufig selbst daran.”

*******

Schon Dschuang Dsi (je nach Transkription auch “Zhuangzi” u.a.), eine der zentralen Personen im Daoismus, hat vor mehr als 2000 Jahren darauf hingewiesen, dass Begründungen der Wahrheitsfindung nicht dienlich sind.

Einfaches Beispiel von mir: wenn zwei Personen darüber diskutieren, ob blau oder grün die schönere Farbe ist, wird vermutlich derjenige gewinnen, der die besseren rhetorischen Fähigkeiten besitzt. Aber ist er deswegen im Recht?

Die folgende Passage habe ich aus der Wikipedia übernommen, siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Dschuang_Dsi#Argumentation

*******

Da Zhuangzi es ablehnte, das Denken nach Gründen suchen zu lassen und sich an diesen auszurichten, verwarf er auch den damit verbundenen Rechtfertigungsanspruch, also die Verpflichtung, seine Meinung im Gespräch zu begründen. Der rational geführte Diskurs, dessen Regeln durch das Argument bestimmt sind, ist kein Mittel der Wahrheitsfindung:

“Angenommen, ich disputierte mit dir; du besiegst mich, und ich besiege dich nicht. Hast du nun wirklich recht? Hab’ ich nun wirklich unrecht?”

*******

Und Hermann Hesse schreibt in einem Brief an P.A. Riebe (Feb. 1932):

“Ich selbst habe auf Verteidigung und Rechtfertigung (die ja immer noch Paktieren mit dem Philister bedeutet) längst verzichtet.”